Роман Алексея Иванова «Ненастье» выиграл в начале сентября в номинации «Проза года» ежегодного национального конкурса «Книга года» (учрежден Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в 1999 году, результаты объявляют в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки). Иванов — писатель популярный, востребованный и коммерчески успешный, однако литературными премиями не избалован; да и сам он от участия в них долгое время отказывался. Про случай с «Ненастьем» он говорит, что это издательство убедило его вернуться к профессиональным конкурсам.

В итоге «Книга года»-2016 стала первой литературной наградой писателя за последние десять лет. В прочих измерениях книга также преуспела: торговаться за права создания сериала по ее сюжету начали еще до выхода тома из печати, в результате снимать стал телеканал «Россия».

Основное действие книги разворачивается в некоем провинциальном индустриальном городе Батуеве в период с августа 1991 года по ноябрь 2008-го, и в происходящих в ней событиях без труда угадывается история Екатеринбурга. Начинается роман с ограбления главным героем водителем Неволиным своего инкассаторского фургона — в этом легко узнать громкое ограбление Александром Шурманом машины Сбербанка в Перми летом 2009 года. Казалось бы, у культуролога-регионалиста Иванова, которого по инерции до сих пор частенько называют пермским писателем, все именно так и должно быть. Но нет: никакого реального уральского (или иного регионального) колорита в книге нет, а выведена типовая история провинциальных 90-х. Более того, главные герои книги — ветераны афганской войны. Выбор этого страта для Алексея Иванова не очевиден и даже удивителен. Высказывания, что «Ненастье» — неожиданный поворот в творчестве писателя, звучали не раз. Однако видится, что нового пути за этим поворотом не последует: писать о 90-х и современности Иванов не планирует.

Плебс

— Алексей Викторович, когда я читал «Ненастье», мне постоянно вспоминалась ваша предыдущая работа — «Ёбург». А вы как-то обмолвились, что эти книги — части одного проекта. Что это за проект?

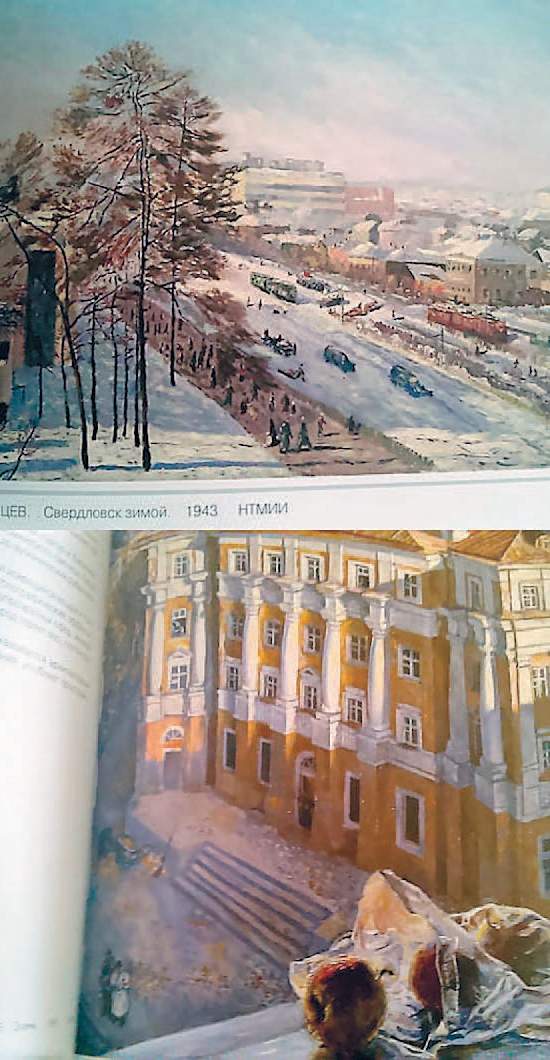

— Нельзя сказать, что это какой-то формализованный проект. Это три книги, которые так или иначе связаны с Екатеринбургом. «Ёбург» — нон-фикшн о Екатеринбурге 90-х и первой половины нулевых годов. «Ненастье» — роман, так сказать, навеянный этим городом. Третья часть — альбом «Екатеринбург: умножая на миллион» — собрание живописных и графических изображений города от начала ХХ века до наших дней. (Книга вышла из печати мизерным тиражом в 1000 экземпляров осенью 2014 года. — Ред.). Я написал для этой книги тексты, а составитель и издатель альбома — екатеринбургский художник и издатель Валерий Штукатуров. К сожалению, он не увидел успеха своей книги (Валерий Васильевич Штукатуров скоропостижно скончался 1 декабря 2014 года. — Ред.). Мы с ним не были близко знакомы, он просто пригласил меня поработать над книгой, которую составил. Я горжусь, что придумал структуру, которую никто никогда не использовал. Этот художественный альбом рассказывает о Екатеринбурге с четырёх позиций: lingua — город с точки зрения художественных стилей, factum — важных событий, locus — знаковых мест и nomen — ведущих мастеров. Такого никто не делал.

— Правильно ли я помню, что у «Ёбурга» был крупный спонсор?

— Не совсем правильно. Книгу выпустило издательство, как это обычно делается, а вот работу по подготовке текста мне профинансировала компания «Малышева 73» (екатеринбургский девелопер коммерческой недвижимости. — Ред.). Произведение нон-фикшн всегда нуждается в финансировании: надо оплачивать поездки, труд архивистов, гонорары фотографов и так далее. Потом я много раз слышал, что это книга — заказуха, и меня кто-то купил. Чушь все это. Я благодарен «Малышева 73» и за помощь, и за порядочность: спонсоры прочитали книгу вместе с другими читателями. Если бы книга была заказухой, то не называлась бы на грани фола — «Ёбург», а на обложке не красовался бы «Высоцкий» — здание, построенное конкурентом «Малышева 73».

— Про «Ненастье» все отзываются дружно положительно: и читатели, и критики, и ваши коллеги-литераторы. «Ёбург» был воспринят менее однозначно.

— «Ёбург» — та книга, которую хотели бы написать многие, но почему-то не написали. Видимо, не хватило смелости написать о живых людях честно. И не хватило способности обобщить журналистский репортаж до художественного образа. Так что их реакция — ревность или зависть. Причем негатив хлестал еще до выхода из печати. Завистники и прочитать ничего не успели, но уже предъявляли претензии и к фактам, и к манере изложения. В общем, завистникам самим работать надо было, и ценить свой город по-настоящему.

— А почему город Батуев из «Ненастья» — все же не Екатеринбург, а эдакий конкретно-всеобщий образ?

— Екатеринбург — город с яркой индивидуальностью, с судьбой, он харизматичен. А Батуев, в котором разворачивается действие романа, абсолютно советский и «никакой». Он напоминает скорее Тольятти или Набережные Челны, да и географически находится где-то там же. Я специально сделал в романе абсолютно безликий советский город, чтобы на его фоне история батуевского союза «Коминтерн» выглядела универсально — не история Екатеринбурга и екатеринбургских афганцев, а вообще история людей в 90-е.

— А почему афганцы? В случае с предыдущими вашими книгами у меня такого вопроса не возникало: интуитивно было понятно, почему вы выбираете тех или иных героев в таких-то обстоятельствах.

— Екатеринбургские афганцы стали предтечей этого романа по двум причинам. Во-первых, меня глубоко поразила история с захватом высоток на Таганской. (22 июня 1992 года около 400 бывших воинов-афганцев с семьями самовольно вселились в два новых многоквартирных дома. Лидеры захватчиков назвали свои действия акцией гражданского протеста против провала жилищной программы Свердловской области: городские власти отказались выполнять обещания по предоставлению жилья ветеранам войны в Афганистане. Семьи, по словам организаторов акции, вселились в те самые квартиры, которые полагались им по законной очереди на получение жилья. Осада длилась почти год, в результате афганцы жилье отстояли. — Ред.) Это был не отжим собственности, ведь афганцы заселились законно, а потрясающий акт гражданского неповиновения, который был возможен только в 90-е. На мой взгляд, эта история — главное деяние екатеринбургских афганцев. Памятники, митинги, афганские ОПГ и афганский бизнес были во многих других городах страны, но история с высотками — эксклюзив Екатеринбурга. Она сама просится в роман.

Во-вторых, нужно было показать, как люди в 90-е достигали успеха. Ведь многие становились успешными, когда понимали, что главные враги — это друзья. Друзья, которые могут тебя кинуть, сдать конкурентам или отжать бизнес. Или с которыми ты сам можешь поступить подобным же образом. Формирование такой идеологии проще всего показать на примере войны, и афганская война тут подходит замечательно: она никому не была нужна.

И главный герой романа прапорщик Серега Лихолетов в Афгане осознает, что его враги — вовсе не душманы (их надо воспринимать как смертельно опасное явление природы), враги — свои: дурак-командир, который повел в гибельную атаку, или трус-товарищ, предавший в бою.

— В романе также даны, пусть и менее подробно, конкурирующие «субкультуры» 90-х: бандиты, спортсмены, менты и другие. Афганцы просто стоят в их ряду или чем-то превосходят остальных в ваших глазах?

— Афганцы, пожалуй, характернее прочих, ведь они не были бандитами уголовного происхождения. Вообще считается, что 90-е — время криминала. Однако на самом деле ценности общества тогда были не тюремные, а дворовые. Иерархия зоны — по статусу, а иерархия двора — просто по силе. В уголовном мире, в идеале, конечно, сила — инструмент для поддержания авторитета, а не объект культа. А в 90-е уважали не авторитет, а силу, она решала все.

В стране тогда воцарились не уголовные порядки, а быдлячие. Конечно, они тоже вели к криминалу. Быдлячество стало главным стилем эпохи, хотя порою было весьма художественно оформлено и мотивировано интеллектуально. Быдло — слово поганое, правильнее говорить «плебс» или «простонародье». Москва в 90-е стала центром мейнстрима, Питер — центром андеграунда, а Екатеринбург — центром культуры плебса. В этом еще одно его значение для нации. Старик Букашкин, Илья Кормильцев, Борис Рыжий и Николай Коляда — все они так или иначе обыгрывают тему плебса. Екатеринбург стал квинтэссенцией истории и в смысле культуры тоже.

Так что на самом деле я писал не про бандюков или афганцев, а про народ, про «пипл», который «хавает». Про основной электорат, на который ложатся все тяжести реформ. Люди из этого сословия становятся солдатами на любой войне. Это гумус нации. Поэтому «Ненастье» — роман о народе. Спроецируйте на 90-е, например, «Тихий Дон»: Гришка Мелехов работал бы каким-нибудь охранником, а Аксинья была бы, скажем, челночницей, — вот и получится «Ненастье». Признаюсь, я изрядно постарался, воспроизводя в романе быдлячую атмосферу 90-х.

Эпохи

— 90-е годы стали популярным объектом для осмысления: политического, публицистического, эстетического. «Ёбург» и «Ненастье» — о том же. Когда пришло понимание, что 90-е можно рассматривать как свершившийся феномен?

— Когда сменилась эпоха, когда новые идеологические и эстетические координаты выявили существование старых. То есть появился контраст. Когда воцарилась эпоха гламура, когда тот, у кого нет миллиарда, был направлен известно куда, — вот тогда и стало понятно, что такое 90-е. В общественном сознании это случилось где-то в середине нулевых годов и совпало с ростом покупательной способности и пиком потребительского бума.

— Но «Ненастье» начинается позже — в момент разворачивания кризиса 2008 года, а это конец уже следующей эпохи — сытых нулевых.

— Любая эпоха не может быть осмыслена внутри себя. Нужно ее полностью прожить, а еще лучше — пережить и ту, что последует за ней. Писание о вчерашнем дне — твоя попытка оправдаться, писание о позавчерашнем — попытка понять.

— У вас в книге вообще эпохи точно отмеряны: Неволин приезжает в Батуев в августе 1991 года — ровно в путч, Лихолетова убивают как раз в кризис 1998 года.

— Я человек конкретный: секу топором, чтобы все было ясно.

— Герои в «Ненастье» внутри себя, в своей основе статичны. Изменяются обстоятельства вокруг них. Что тогда движет эпохи?

— В «Ненастье» я описал последовательный цикл формаций афганского союза «Коминтерн». Каждая формация связана с лидером. Сначала этот союз был общественным объединением с кооперативами, а его скрепляла идея «афганского братства». Потом союз стал ОПГ с идеей «мы — солдаты, мы самые сильные, мы всех нагнем». Затем — альянсом разных полукриминальных бизнесов с идеей «мы были в Афгане, нам все должны». А потом — единым и законным частным бизнесом последнего лидера по принципу «все мое, а вам подачки». Участники всех этих событий почти не меняются, но меняются их статусы. Сегодня ты рядовой боец — завтра руководитель — послезавтра наемный работник. То есть движение истории подобно волне, когда происходит перенос энергии без переноса массы. Толкает эту волну пассионарность, реализовать которую возможно только в свободном обществе. Кончается свобода — кончается пассионарность.

«Развитие героев» — идеологема советского литературоведения. Оно необходимо только тогда, когда необходимо. Например, в «Войне и мире» герои развиваются: живут по одним установкам, потом — точка бифуркации, и далее герои живут по другим установкам, затем — точка бифуркации, и герои живут уже по третьим установкам. А вот в «Хаджи-Мурате» того же Льва Толстого никакого развития героев нет. Каким Хаджи-Мурат был, таким и остался, меняются лишь обстоятельства вокруг него, и Хаджи-Мурат то на коне и в почете, а то бежит и гибнет. Так устроены и герои «Ненастья», а иначе они и не могли бы попадать в свои личные «ненастья» — экзистенциальные ловушки, выйти из которых можно лишь тогда, когда изменишь себя самого.

— Экзистенциальная линия романа все же получает разрешение, прорыв, пусть и не через главного героя. Но роман можно прочитать еще и как отчаянный вопль и стон жажды — жажды по культуре, по общей системе ценностей. А эта культурологическая линия остается замкнутой в порочный круг: на протяжении всего романа описываемый плебс силится выработать общую идею, какие-то «нерушимые» идеалы… Вы даже карикатурного казака выводите как часть этого процесса. Но ничего не получается: только маета и предательства.

— Это злая судьба нашего народа. В 90-е он не нашел общей универсальной ценности, которая объединила бы различные сообщества России в нацию. В Европе такой ценностью всегда была свобода. Об отсутствии общей ценности я написал книгу «Вилы», в которой рассматриваю этот вопрос через призму пугачёвщины. А в России находят только поводы для объединения. Поводом может быть общее увлечение, например, собирать марки. Или общее преступление. Или общая национальность. Или общий жизненный опыт — тот же Афган. Но объединения «по поводу» непрочные и недолговечные. И общество 90-х быстро пришло к атомизированному состоянию, а на такую ситуацию прекрасно накладывается формат «общества потребления», что и случилось с Россией в нулевые, будто дьявол постарался. И «Ненастье» — про поиск общей ценности. Как там сказано, про поиск причин доверять друг другу, потому что без доверия жить невозможно.

— И откуда ему взяться?

— Если бы я знал ответ, то превратился бы в ВПЗР — Великого Писателя Земли Русской, который гвоздит по бошкам дубиной морали. В художественной форме ответ может быть только убогим: Господь Бог, любимая власть, в общем, любая инстанция, которой можно делегировать свою совесть. ВПЗР находит ответы, а функция нормального буржуазного писателя — ставить вопросы, то есть проблематизировать бытие. Осознавать болезнь, а не лечить без диагноза.

Детали

— Когда я читал «Ненастье», то постоянно ловил себя на мысли, что портрет времен дан со скрупулезной точностью. Будто это дотошная исследовательская вспашка эпохи, а не художественная проза. При этом иногда мне не хватало сюжетного движения, динамики. В ваших ранних работах — например, в романе «Географ глобус пропил», по-моему, было иначе. Вы не чувствуете внутри себя конфликта писателя и культуролога?

— Вы экстраполируете меня двадцатилетней давности на меня теперешнего. «Географа» я написал в 1995 году, разумеется, с тех пор я изменился как человек и как писатель. Хотя сюжета в классическом понимании в «Географе» нет, а в «Ненастье» есть. Но дело не в этом. Раньше мне нравилась барочная избыточность метафорики и эмоций. Сейчас я предпочитаю сухие факты и точность. Однако выбор художественной стратегии не важен. Главное — чтобы читатель видел картинку. Если он видит, значит, у писателя хорошая речь, и не важно, какая у него стратегия.

В своем личном развитии я эволюционировал от образности к фактурности. Фактура — моя новая любовь. И сейчас я работаю примерно так: одной рукой пишу роман, а другой шарю в интернете в поисках фактуры. Например, в «Ненастье» я описывал, как моджахеды расстреляли автоколонну с БТР. Я сразу лез смотреть про бронетранспортеры. Каких марок и модификаций были БТР в Афгане? Ага, был, например, БТР-70. Сколько в нем человек десанта, а сколько экипажа? Где располагались люди? Какая толщина брони на разных частях машины? Какое оружие может пробить эту броню? Что случится с экипажем при ударе снаряда, предположим, в правый борт сзади — кого размажет по стенке, кого только контузит? А что сами афганцы рассказывают о таких ситуациях? Художественно организовывать такую фактуру — большое наслаждение для автора, и тут не может быть никакого конфликта писателя и культуролога.

— Понятно, почему и «Ёбург», и «Ненастье» — тома более 600 страниц.

— Объем произведения — не критерий краткости речи. «Война и мир» очень большая, но написана очень кратко. Я пишу так, как мне органично.

Идентичность

— Совсем недавно у вас вышла книга «Вилы» — о бунте Емельяна Пугачева. Вы много работаете над книгой и киносценарием о Тоболе, то есть об истории Сибири. Получается, вы вернулись к архивной культурологической работе. Чем вас привлекают эти исторические территориальные самости? Что тут нового?

— Моя работа не архивная. В архиве сидит историк, который изучает документы и отвечает на вопрос «как все происходило?». А я — культуролог, я пользуюсь готовыми исследованиями историка и отвечаю на вопрос «почему было именно так?». Поясню на примере.

Скажем, историк находит в архиве Верхотурья интересные факты о том, как молитва Симеону Верхотурскому спасала людей. Один мужик с завода Кын рассказывает, что он упал с заводской плотины в пруд и начал тонуть, помолился Симеону — и спасся. Другой мужик с завода Сатка рассказывает, что его дура-жена услышала рев заводского гудка и спятила, подумала, что голос дьявола, но он свозил ее к мощам Симеона, и она вернулась в ум. Это забавные факты. Историк здесь ставит точку. А культуролог идет дальше и спрашивает: а почему мужик из Кына взмолился к Симеону, а не к Христу, что, вроде бы, логичнее? Почему мужик из Сатки повез жену в такую даль — в Верхотурье, когда рядом в селе Табынском есть чудотворная икона Богородицы? А потому, что в народном понимании Симеон Верхотурский отвечал за заводы. Если проблему создал завод, то разруливать ее должен тот, кто на небе отвечает за заводы, — Симеон. И дальше культуролог объясняет, почему Симеон стал главным святым именно для заводов. Архивная работа для таких объяснений ничем не поможет. Поможет общее понимание законов культуры.

Когда я работал над «Горнозаводской цивилизацией» (вышла в 2013 году; Алексей Иванов называет себя теоретиком горнозаводской цивилизации. Подробнее см. «Бытие первично», «Э-У» № 27 от 11.07.2011. — Ред.), я обнаружил, что на многих заводах мне рассказывают одну и ту же историю: будто бы в промышленном отвале завода зарыт танк. Оказалось, что это «бродячий сюжет», еще не открытый фольклористами. Собирать по заводам все байки про танки должны фольклористы. Выяснять, закапывали танк или нет, должны историки. А объяснять, почему этот сюжет так важен для рабочих, и о чем на самом деле говорят все эти истории о «подземных танках», должен культуролог. Я и объясняю, потому что ныне былые идентичности ушли, так сказать, в подсознание, и разные странные феномены культуры надо интерпретировать по определенным правилам, как Фрейд интерпретировал человеческие сны.

Колонизация

— Сейчас, вы сказали, эти идентичности стали латентны.

— Конечно, и не только на Урале. Раньше региональные идентичности были нужны для социализации, и они были на поверхности. Ими бы занималась социальная психология или экономическая география, если бы эти науки существовали в старину. Сейчас идентичности сохраняются в качестве внутренних систем ценностей и проявляются лишь в личных поведенческих практиках. Поэтому ими занимается культурология.

— В результате идентичность гибнет?

— Нет, не гибнет, просто неверно идентифицируется. Приведу пример. В 90-е годы южные регионы России образовали «красный пояс» — ряд областей, где в губернаторы выбрали коммунистов. Почему? Вроде бы, это территории мелкотоварного сельского производства, попросту — фермерства, значит, жители как частные собственники должны предпочитать либеральные буржуазные ценности. Объяснение нашли тупое — «селяне хотели в Совок». А «по идентичности» объяснение совсем иное. Южные регионы России — казачьи. Главные ценности казаков — справедливость и равенство. Но эти ценности были традиционной демагогией коммунистов. Потому коммунистов и выбрали в губернаторы. То есть селяне хотели быть казаками, хотели восстановить свою идентичность, а не вернуться в СССР. Так что идентичности вполне себе живы и работоспособны, но никто не знает толком, как они работают.

— Эту уходящую идентичность надо поддерживать, или это естественный процесс, который надо просто принять?

— В свободном обществе не надо поддерживать никакую идентичность. То, что жизнеспособно, будет жить само. Государство должно обеспечивать свободу, а не плющить мозги граждан идеологией, пускай даже в виде исторической идентичности. В несвободном обществе идентичность закрепощает человека, потому что предполагает лишь один способ социализации. В свободном обществе идентичность дает конкурентные преимущества, потому что предполагает компетенцию, а не идеологию. Идеология — всегда заплата на том месте, где должна быть свобода. А дыру на этом месте проделывает развал экономики, которая не может развиваться в ситуации несвободы и бесправия. Надо заниматься свободой, а не идеологиями.

— Возможно ли это на региональном уровне?

— На региональном уровне нужно сохранять культурное наследие как аккумулятор идентичности, и осмыслять то, что сохраняют, а не воспевать.

— Как вы относитесь к эксперименту с культурной политикой в Пермском крае в конце губернаторства Олега Чиркунова?

— Это была грандиозная коррупционная афера, для которой культура работала прикрытием. Как только начались прокурорские проверки, все революционеры разлетелись, кто во Францию, кто в Черногорию, кто в Прибалтику, кто в Москву. Что это за культурная политика, которую делают лузеры, оставляя после себя выжженную землю?

— Мне видится, что региональные акценты важны и сами по себе, особенно в нынешнее время. Потому что при текущем уровне сверхцентрализации в России — политически-административной, экономической, культурной — разобрать очертания этих краев, то есть их репрезентацию в активном информационном пространстве, практически невозможно.

— Такая централизация происходит потому, что реальная угроза нынешней власти — только Москва. Никакой мятеж в провинции не поколеблет основ Кремля. Поэтому Москва должна быть накормлена от пуза. Сытая Москва — подушка безопасности российской власти. А откуда брать ресурсы для Москвы? Разумеется, от регионов. И в стране идет процесс внутренней колонизации, когда Москва — метрополия, а регионы — колонии.

В культуре это приводит к двум взаимообусловленным процессам. С одной стороны — «москвоцентричность». Москва как столица должна через себя транслировать на всю страну отдельные регионы, но Москва транслирует только себя. Типа как «у вас ведь ничего нет, ни истории, ни идентичности, вам деньги и не нужны — не на что тратить». Это культурная дискредитация регионов с целью их экономической колонизации. А с другой стороны, как ни странно, — местное краеведение. Это когда краеведы замыкаются на своих маленьких темах и не видят взаимосвязи с общим порядком жизни. В общем, как и Москва, они рассказывают только о себе. До революции такого не было. Посмотрите на работу крупнейшего краеведческого объединения царской России — Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге. Об этом я писал в «Горнозаводской цивилизации». «Краеведы» УОЛЕ изучали не свой край большого мира, как происходит ныне, а весь большой мир на примере своего края. Это огромная онтологическая разница в подходах к делу.

В общем, «москвоцентричность» и «краеведение» — две стороны одной медали колонизаторства.

Подлинная регионалистика противостоит и «москвоцентричности», и «краеведению». Академик Лихачев говорил, что «русское» — это не качество, а акцент. Есть просто человек, а русский он, немец или француз — только оттенки человечности, не меняющие ее сути. Так же и с идентичностями. Есть русская жизнь, а идентичности — просто ее региональные версии. Поэтому сохранение или активация идентичностей всегда означает приведение в норму всей общественной жизни, а не только в своем регионе. И безразлично, с чего начинать приведение жизни в норму — с осмысления региональной идентичности или, например, с борьбы с коррупцией. Не все ли равно, с какого угла копать огород, если нужно вскопать его весь?

Фото Елены Елисеевой